卫星重力在地震监测预测中的应用方法研究

一、成果概况

通过系列研究,给出卫星地震应用需求分析,论证适合于地震研究的卫星技术指标,探索适合于地震监测预测的重力卫星模式;利用GRACE重力卫星数据,进行卫星重力信号提取方法研究,在考虑陆地水及周期性变化信号的影响后,给出提取地震相关重力变化的系统方法;结合地震位错理论及相关震例研究,探讨了卫星重力探测地震的能力,给出地震事件过程的重力动态变化的观测证据,研究了地震震前、同震及震后重力变化效应,研究了气象、三峡蓄水、地下水、冰川融化等对重力场的影响;初步给出一套适合于地震监测预测需求的理论与方法,构建起重力卫星日常地震监测系统及其常态化产出,服务于年中、年度地震会商。具体内容如下:

1. 卫星重力的地震需求论证及技术指标分析

⑴地震对卫星重力的需求体现:地面观测局限之需要;地震动力来源研究需要;境外地震活动对我国的影响研究需要;全球动力学系统对中国大陆的影响需要。

⑵卫星指标论证:包括精度指标、时间分辨率、空间分辨率及任务周期。

⑶综合论证推动了我国未来低低跟踪卫星的立项;最终推动重力梯度测量卫星项目纳入了《国家民用空间基础设施中长期规划》。

2.卫星重力变化信号提取技术研究:

⑴开展重力变化滤波技术研究:⑵开展陆地水资料对重力变化影响的研究:⑶周期性信号对重力场的影响研究:

3.卫星重力地震监测预测应用研究

⑴大震震前信号提取方法探讨:成功提取到日本地震等震前异常。⑵完成巨大地震震例同震信号提取研究。⑶地震理论模拟与卫星观测结果比较研究。⑷重力卫星探测地震能力探讨。⑸其他领域应用研究:三峡蓄水、地下水、水灾、冰融等事件对重力场影响。

4.卫星重力日常地震监测应用系统

根据项目研究的重力变化的提取技术与成果,形成了卫星重力的日常地震趋势会商等应用的常规化、业务化运行的流程和体系,并实现卫星重力会商常态化产品产出,服务于全国及地区年中、年度地震会商。

二、主要创新点

1. 卫星重力的需求论证及技术指标模拟研究

地震重力测量对卫星重力的需求体现在对当前观测系统的不足的补充:⑴地面地震重力观测局限需要;⑵中国大陆地震动力来源研究需要;⑶境外地震活动对中国大陆的影响需要研究;⑷全球动力学系统对中国大陆的影响需要。给出卫星重力观测技术需要达到的观测精度(±20´10-8ms-2)、空间分辨率(250 km左右)、重复周期(至少一月一次)、任务寿命(5年以上)、覆盖范围(至少含中国大陆及其外围1000km的范围)等技术指标。

综合论证使重力卫星加入《国家自然灾害空间信息基础设施专项》(623专项)),并使地震局以第一用户最终推动重力梯度测量卫星项目纳入了《国家民用空间基础设施中长期规划》。

2.卫星重力变化信号提取技术研究

卫星轨道痕迹移去的滤波方法研究:开展了包括各向同性、非各向同性、扇形滤波、去相关技术以及组合滤波方法等研究。

陆地水质量对重力变化影响研究:利用全球陆面数据同化系统(GLDAS)数据获取由陆地水引起的重力变化,并将之从GRACE结果中剔除,为提取构造相关的时变信息奠定基础。

周期重力变化信号对重力变化的影响研究:利用数学模型(周期函数法)及平均气候态扣除周期信号2种处理方案,对扣除非构造性信号影响效果显著。

3.卫星地震应用研究

开展重力卫星探测地震能力探讨:利用重力变化提取技术,提取中国大陆及邻区重力场变化,结合近几年中国及周边大地震震中分布得出中国大陆及周缘近几年重力场变化的迁移特点。结果表明大地震(汶川地震,日本地震、苏门答腊-安达曼地震等)对局部重力场的变化影响明显,证实了GRACE卫星具探测巨大地震重力变化的能力。

大地震震例研究

(1)震前重力变化信号提取研究:重力卫星可提取不同时空尺度的重力变化信息,获取构造运动引起的重力异常变化,捕捉大地震震前孕育造成的大范围的时空迁移过程,为地震监测预测提供科学事实依据。项目研究期间成功捕捉到包括震前信号在内的日本地震震中区及周边重力场变化。

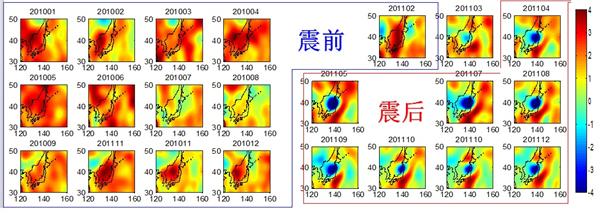

图2日本地震震前震后的月重力动态演变过程(10-8ms-2)

(结果显示震前2008-2010年,震中区东北部和西北部形成相对比较明显的正负异常区,其正负分界线与发震断层走向基本一致,呈近南北走向)

(2)同震信号提取、分析及解释:目前针对典型巨大地震,包括2004年苏门答腊-安达曼地震(图4)、2008年汶川地震及2010年智利地震,2011年日本地震等典型地震展开卫星重力变化相关特征的研究,提取与地震相关的重力变化信号特征,发现同震重力变化与震源机制解之间存在的关系。

(3)地震模型模拟结果与卫星观测结果比较方案研究:卫星结果与模型或地面观测不在同一量级,无法直接比较,项目给出向上延拓和球谐分析及滤波处理等两套合理可行的方案(图4,中图对模型进行向上延拓300Km,右图对模型进行球谐展开+GRACE滤波处理。两者结果存在差异但基本相当),研究证实获取的卫星结果可信,并为我国自主卫星的天地一体化研究提供基础。

(4)地震信号在重力场变化中的贡献率研究:利用经验正交函数方法对日本地震震中区震前多年数据进行分析,有效提取到震前4年开始出现的0.5×10-8ms-2a-1异常变化,且方差贡献率为51%。图5给出震前异常变化的时空特征。

(5)卫星重力其他领域应用研究:开展了地震以外卫星重力应用相关的研究,并提取到与南极、格陵兰岛冰熔,亚马逊水变化,印度及华北地下水减少等事件相关的重力变化。

4.卫星重力日常地震监测应用系统建立

系统处理流程:形成了卫星重力的日常地震趋势会商等应用的常规化、业务化运行的流程和体系。

实现常态化产出(应用于年中年度会商报告):①累计重力变化(年-半年-季—月)、②差分重力变化、③长期重力变化图、④点位时间序列分析(针对特殊构造及异常区)、⑤给出重点监视区的特定结果(考虑邻国地震的影响)。⑥卫星重力趋势分析意见。

图2常态化产出

三、应用效益及前景

跟踪国际研究成果,在立项之时,国内尚无人开展卫星重力的地震应用研究,而现今在课题组成员的共同努力下,卫星重力在地震监测领域的应用已经在国内得到广泛的认可,且将卫星重力观测技术在系统内推广应用,项目发表的文章(1篇SCI检索,2篇EI检索,12篇核心期刊,其他论文若干)也被广泛引用。

目前已经在多个项目和领域展开应用。

(1)我国低低卫卫跟踪计划及重力测量梯度卫星计划需求论证及指标分析应用

(2)汶川地震总结反思和科学考察(在2009年度首次应用于中国地震局趋势会商)

(3)芦山地震科学考察 (地震行业专项)

(4)大华北、南北地震带乃至全国重力趋势会商

(5)年度重力趋势会商,湖北省地震局月会商

(6)在2014年8月鲁甸地震的预报中发挥了积极作用

(7)论文被地震、水文、测绘等多领域引用。

成果在中国地震局地震预测研究所、中国地震局地震台网中心、湖北省地震局、总参测绘研究院、航天东方红卫星有限公司等单位得到应用。论文被包括中国地震局地球物理勘探中心、监测中心、武汉大学、西安科技大学、长安大学、中国国土资源物探遥感中心、中国科学院测量与地球物理研究所等多单位多领域学者引用。

成果可开展典型构造和强震研究,提取与地震相关的地震前兆和同震重力变化信号特征,为地面重力观测提供长时间、大尺度的重力变化,为其他学科的相关研究提供参考,为卫星重力我国地震预测预报快速高效发挥作用提供了有力的理论及技术保障。

图1扣除GLDAS水文空间对重力变化的影响(单位:10-8ms-2)

(从上到下依次为GRACE重力变化,GLDAS重力变化,GRACE扣除GLDAS陆地水储量后的重力变化)

图1结果显示GRACE观测到(图1a)在震区两侧发生了明显的正负异常,在日本海出现了相对集中最大达-5×10-8ms-2的重力减少,而震中东南出现4×10-8ms-2以内的重力增加,然而陆地水信号则没有出现相关响应(图1b),陆地水资料的介入,使得中国东北及俄罗斯边界区域的重力增加的影响得以有效扣除,其结果(图1c)更有利于研究地震等构造因素对区域重力场影响。

图2日本地震震前、同震、震后重力演变过程(单位:10-8ms-2)

GRACE每月可以给全球提供一幅当月精确地重力场空间分布信息,据此可用于研究全球的板块运动、冰川融化、极端气候等重大时间过程中重力的动态演变过程。同样可以用来研究日本地震(图2),由图看出在地震发生前一年研究区域重力场以重力增加为区域主要特征,在地震即将抵达的前半年左右开始出现重力减少(2010.07~08),后开始增加,且信号相对集中,重力的核心增加区域集中到日本海(2010.11~12)及日本岛(2011.02),并逐渐逼近震中区。震后的重力场基本维持为如同震重力变化特征——垂直于断层方向的负-正分布,且每月均有所不同。这是GRACE发射以来的首次在地震发生前找到显著异常重力变化,这种变化反映着大地震孕育与发生过程中震区的层状地球密度结构的垂向形变,以及地壳甚至上地幔物质质量和密度的变化(邹正波等,2013b)。

图3重力长期变化率(单位:10-8ms-2a-1)

2002~2015(图a)、汶川地震前(图b)及汶川地震后(图c)

我国大陆及周边重力变化显示2008年是该区域重力场空间分布特征的一个重要转折点。结合研究区域的地震时间分布特征,以2008年5月(汶川地震发震时间)为界,分段对研究区域内的各点重力变化结果进行时间序列分析,扣除年、半年周期影响后得到各自的线性变化率,即为该点自2002年4月到2015年7月的重力长期变化率,由此给出区域重力变化率(图3)。图中红点表示相应年度发生的7级地震震中分布,蓝色线条为一级和二级块体边界,灰色线条代表中国地区省界;黑色空心圆圈代表重要的省会城市,红色圆点代表地震震中。

由2002年4月至2005年1月尼重力长期变化率分布不难(图5-4A)看出几点主要特征(邹正波等, 2015):1)在我国西南边界地区存在显著的东西向重力变化:印度北部地区重力变化最大,其最大速率为-0.7×10-8ms-2a-1,青藏高原东触角(缅甸与中国交界地区)负变化特征显著;2)其他地区重力变化相对平稳:青藏高原中部(新疆西藏青海交界)以0.2×10-8ms-2a-1的速度增加,新疆天山以-0.1×10-8ms-2a-1的速率减小,四川贵州等地以正变化特征为主;3)汶川地震前重力变化速率主要特征为:我国中部地区重力快速增加,而尼泊尔西部边界、印度北部边界与我国新疆西藏交界的交汇处重力出现快速减少,且最大速率为-1.0×10-8ms-2a-1,汶川地震后重力在我国境内东北及西南为重力减少,且西南边界速率更大,东南及西北重力缓慢增加,形成这样的四象限重力变化格局分布;4)结合断层分布看出多数断层边界区域重力变化均极小或者为0,例如南北地震带地区,且玉树地震、芦山地震、缅甸等地震均发生在块体边界这些区域。

图4中国大陆更大范围重力2003-2012年变化空间分布(单位:10-8ms-2)

(图中白点为该年度7级以上地震的震中)

分析2003年M7.2缅甸地震、2004年M9.1苏门答腊-安达曼地震、2005年M7.8巴基斯坦地震、2008年M8.0汶川地震、2010年M7.1玉树地震、2011年日本地震、2011年M7.6缅甸、2013年M7.0芦山地震、2014年M7.3于田地震、2015年M8.1尼帕尔地震多个震例震中分布与局部重力变化关系。结果表明,多数地震并非发生在重力变化最大的地点,而是发生在具有构造背景的重力变化的高梯度上或者0值线附近,这为地震预报的地点判定提供了观测依据,且与已有的地面流动重力的地震预报经验相吻合。

研究表明,GRACE卫星能够检测9级以上地震孕育过程的重力变化,基本具备检测8~9级地震孕育过程的重力变化。总体说来,GRACE卫星基本具备检测8级以上地震孕育过程的重力变化的能力,可在8级以上地震的中长期预测中发挥作用。