海底地形与岩石圈有效弹性厚度

一、成果概况

海底地形数据是进行物理海洋学、海洋地质学、生物学等的基础资料。从大尺度的深海平原到小尺度的海山、洋中脊等地貌形态都会影响洋流和潮汐;在海洋深度变化较快的区域,营养丰富的深层海水能够上涌至表层,因此这些区域通常生物资源丰富。由于在深海区域侵蚀和沉积作用速率很低,详细海深信息还揭示了地幔对流模式、板块边界、海洋岩石圈冷却下沉、海底高原和海底火山分布等构造信息。

由于船速有限,并且需要测绘的海洋面积巨大,使用现有船测技术手段,完成全球深海海底地形测绘,预计需要100-200年时间和几十亿美元资金,浅海区域地形测绘甚至要花费更长时间和更多资金。

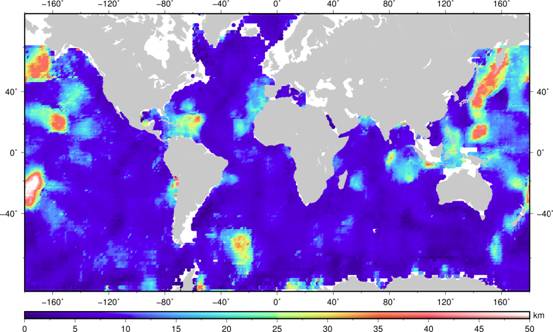

卫星测高技术的发展使得人们得以快速构建全球高分辨率海底地形模型。利用卫星测高资料观测的平均海面高数据,学者们得以构建海面自由空气重力异常,进而反演海底地形模型,图1是湖北省地震局(中国地震局地震研究所)联合船测水深和卫星测高资料构建的1′×1′全球海底地形模型,其相对精度达到约5%,与国际上同类成果相当。

图1联合船测水深和卫星测高垂直重力梯度异常计算的1′×1′全球海底地形模型

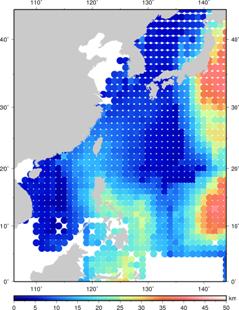

根据卫星测高重力异常反演海底地形模型的基础是岩石圈挠曲均衡理论。结合船测水深、全球海底地形模型和重力异常数据,我们进一步构建了1°×1°全球海洋岩石圈有效弹性厚度模型,如图2所示。结果显示,全球海洋岩石圈有效弹性厚度总体较小,10km以下区域约占70%,15km以下约占85.4%,均值和标准差分别为约10km和6.7km。岩石圈有效弹性厚度为20km以上的区域主要位于海沟外隆地区,洋中脊岩石圈有效弹性厚度一般小于5km;被动大陆边缘,如澳洲大陆南缘,岩石圈有效弹性厚度一般也较小;太平洋的海山密集分布地区,岩石圈有效弹性厚度一般为10-20km。

图2全球1°×1°海洋岩石圈有效弹性厚度模型

二、主要创新点

(1)推导了频域内海底地形起伏与重力异常垂直梯度之间的函数关系式,并据此联合重力异常垂直梯度和船测海深数据反演计算了

全球海底地形模型。本成果系首次采用垂直梯度异常数据反演海底地形,成果精度与国际同类模型相当。

全球海底地形模型。本成果系首次采用垂直梯度异常数据反演海底地形,成果精度与国际同类模型相当。

(2)联合海底地形模型和卫星测高重力异常数据,采用三维导纳分析技术计算全球1°×1°海洋岩石圈有效弹性厚度模型,为研究海洋岩石圈的整体力学强度、洋底构造演化等提供基础资料。

三、应用效益及前景

(1)海洋岩石圈与海山构造研究

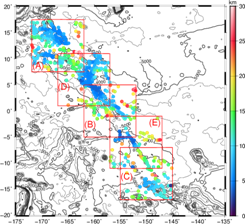

岩石圈有效弹性厚度反映了其在海山等载荷作用下的长期(106年)力学性质,与海山加载时岩石圈年龄密切相关。利用岩石圈有效弹性厚度资料,结合板块冷却模型,研究发现,西北太平洋的岩石圈有效弹性厚度主要分布在150℃~300℃的等温线范围内,说明岩石圈在演化过程中可能经历过较普遍的异常热活动。此外,亦可应用于单条海山链演化的研究,如图3所示是莱恩海岭岩石圈有效弹性厚度结果,表明莱恩海岭的形成演化不能用地幔柱原理予以解释,而与地球内部大规模热活动及岩石圈破裂状态有关。

图3莱恩海岭岩石圈有效弹性厚度及其构造意义

(2)海底地形、岩石圈有效弹性厚度与中国大陆地震动力来源研究

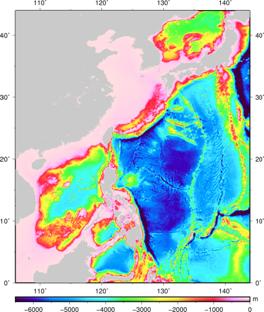

太平洋板块向西北方向俯冲是中国大陆构造运动动力的重要来源。中国海及邻区海底地形与岩石圈有效弹性厚度如图4所示,从图中看,中国海地区岩石圈有效弹性厚度总体较小,但在台湾及周边地区岩石圈有效弹性厚度超过10km,这也是我国海域构造最复杂、地震活动最强烈的地区。

图4中国海及邻区海底地形与岩石圈有效弹性厚度