三峡工程蓄水后地震环境影响及地震类型快速判定研究

一、 成果概况

本成果是在科技部社会公益专项“三峡工程蓄水后地震环境影响及灾害预警研究”、国家自然科学基金重点项目“长江三峡地区壳幔三维结构与地震活动性研究”及三峡集团科研专项基金“三峡库区地震类型快速识别软件研制与地震预警平台研究”等多个项目的支持下完成的。

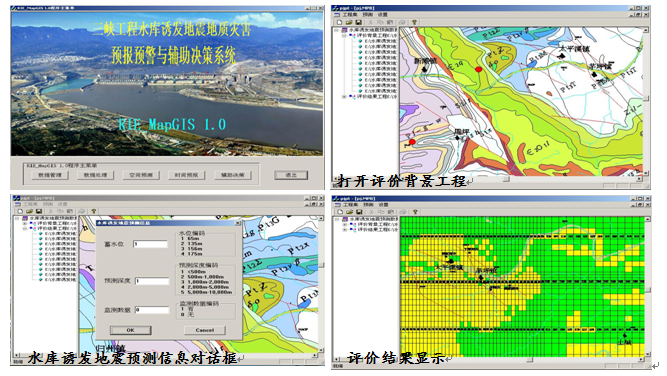

项目立足于长江三峡工程诱发地震监测系统地壳形变监测网络,结合构造背景和现今地壳运动背景,获取了蓄水前后该区域地壳形变场、重力场等变化的运动学图像。并探究了在受控负荷作用下岩石圈的应力-应变关系及其长期效应和短期效应。结合三峡遥测地震台网观测记录,进行蓄水前后库区地震活动性研究,为认识特定区域大陆构造变形以及地震孕育提供了线索。针对三峡遥测地震台网孔径小和中地壳波速梯度小造成的地壳底部和上地幔射线覆盖差的情况,发展完善了三维可变形层析成像反演方法。建立三峡地区地壳速度模型,获取了对该地区深部结构的新认识。并基于对三峡水库蓄水前后大量地震样本的分析,建立了库区不同类型水库地震的判别指标。研制了三峡水库地震类型快速识别及趋势判定系统,可对地震事件进行实时分析,快速计算地震学参数,给出地震类型的发震概率,并对未来地震趋势做出判断。开发了“基于MapGIS的三峡工程蓄水后诱发地震灾害预警预报与辅助决策系统”,可用于库区水库诱发地震与灾害预测。

二、主要创新点

针对三峡工程蓄水后水库诱发地震问题,利用地震学、大地测量学、地球物理学以及数值模拟方法,开展了蓄水后库区地震环境影响、地震类型识别以及趋势判断等方面的综合研究。创新性体现在:

1) 首次采用多种方法开展了三峡工程蓄水过程对库区地震活动性和地壳形变场、重力场等影响的综合研究,获得了不同蓄水期的库区地壳运动变化动态图像,系统研究了三峡水库诱发地震活动特征;

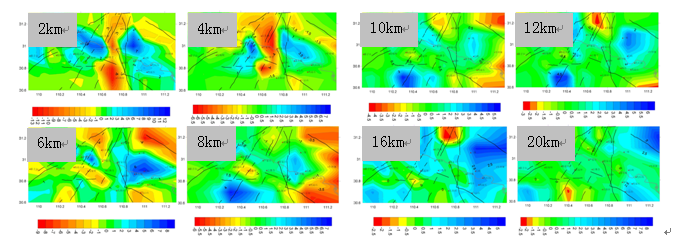

2) 基于三峡水库诱发地震台网的监测资料和项目组提出的适合三峡地区的可变形层析成像方法,建立了三峡地区精细地壳速度结构模型;

3) 集成时域分量a、拐角频率、优势频率、b值、Q值等多种数字地震分析方法,建立了库区地震类型定量识别标准;

4) 开发了水库地震类型快速识别及趋势判定系统和基于MapGIS支持的三峡工程蓄水后诱发地震灾害预警预报与决策系统。

5) 项目研究工作在国内外大型水电工程中尚无先例,研究成果在三峡库区多次有感地震快速响应与趋势判断中发挥了重要作用,可为类似重大工程借鉴。

三、应用效益及前景

本研究共发表论文70余篇,其中SCI检索6篇,EI核心检索4篇,ISTP检索2篇,其余均为核心。研究成果得到国内外同行的关注与好评,并被引用多次。相关成果已被一些国家基础研究、水利水电工程等项目使用,产生了较好的社会效益。尤其是三峡库区蓄水以来,快速进行地震分析、类型识别及趋势判断为三峡工程公司、湖北省地震局监测预报中心的地震会商提供了非常有价值的参考。在三峡地区的基础研究、地震预报、社会建设等方面发挥了很大的作用。

研究成果将显著推动我国水库诱发地震研究的发展,有效提高监测与数据处理的效率与科学性;水库地震类型趋势判定系统及灾害预警预报与辅助决策系统,在根据不同水库的具体情况进行一定修改后,可直接应用于其它大型水利水电工程中,具有良好的推广应用价值。

图1三峡地区三维可变形层析反演模型八个不同深度的水平切面

图2不同深度速度分布图,数值为相对于初始速度变化百分比

图3 地震趋势快速判定系统登录界面

图4 地震趋势快速判定系统登录界面