鄂尔多斯块体及其周缘断裂带现今运动特征

一、成果概况

项目基于密集的GPS观测资料系统研究了鄂尔多斯块体及其周缘的滑动断裂带的现今地壳运动特征:鄂尔多斯块体整体呈顺时针旋转,其西南边界与青藏高原东北缘相接,接受印度-欧亚板块俯冲作用的持续影响是推动块体旋转运动的主要动力源;块体的东西两侧的银川盆地和山西地堑构成右旋走滑的力偶系统,走滑运动速率在1-3mm/a;块体南北两侧的河套盆地和汾渭盆地则呈现出走滑和拉张均微弱的运动特征;鄂尔多斯周缘拉张型作用主要集中在山西地堑的北部以及银川盆地的东北角,其中山西地堑北部的拉张由大同盆地和岱海盆地共同作用。基于上述运动学特征,同时结合前人的研究成果,我们认为鄂尔多斯块体地区的现今地壳运动主要由印度-欧亚板块俯冲积压的远场效应以及东太平板块俯冲中国华北共同作用的结果。本项目的价值还体现在对环鄂尔多斯块体周缘断陷盆地的地震复发周期的初步认识,以及构造背景的解释。

二、主要创新点

1. 收集鄂尔多斯块体周围2000年以来的各类GPS观测资料,采用精密数据处理软件计算该区域的速度场。由于该区域GPS观测受到2008年汶川地震和2011年日本东海大地震的同震形变的影响,在数据处理时对同震阶跃予以改正。此外,由于华北地区开采地下水造成地表的沉降,部分测站受到严重的多路径效应的影响,GPS速度场的一致性并不理想。采用应变分析的方法,提取GPS速度场的“奇异”值,得到最终的GPS速度场结果,用于后续的模拟分析。

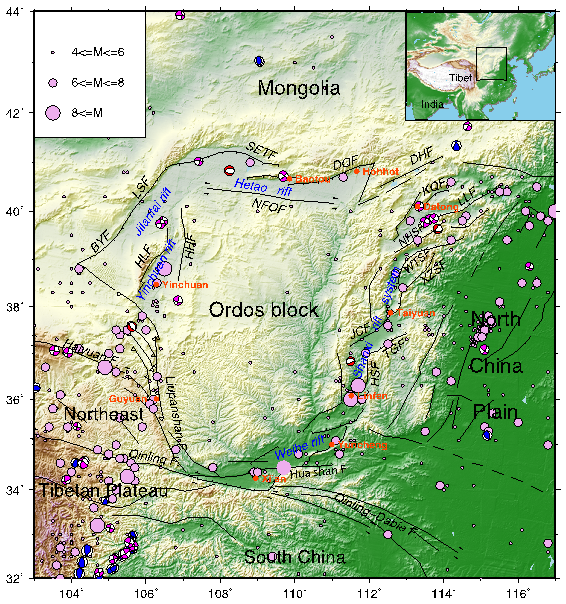

图1鄂尔多斯块体及其周缘地震地质背景图。黑色实线为活动断裂,淡红色圆圈为历史地震分布,大小表示地震的震级。不同颜色的沙滩球表示不同震源机制解。

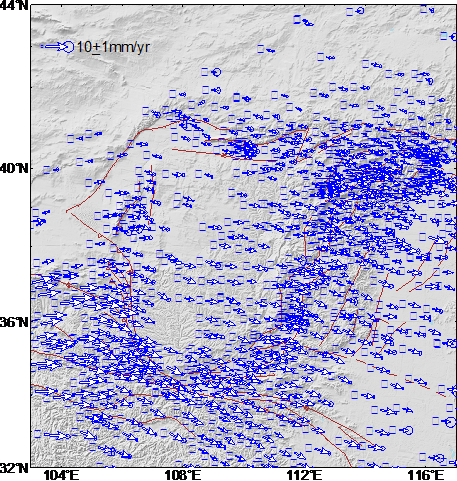

图2华北地区地震构造背景与相对于稳定欧亚板块现今地壳运动图像,误差椭圆代表95%的置信空间。棕色实线为活动断裂带。

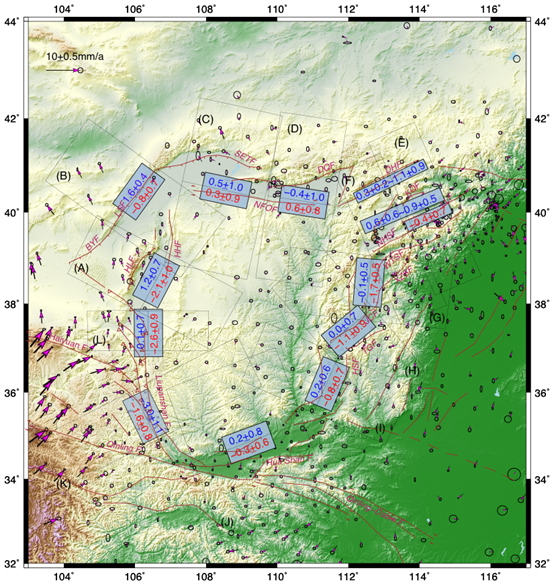

2. 围绕鄂尔多斯块体周围主要活动断裂带设计了12条跨断裂带的GPS速度场剖面,估计了断裂带两侧的速度差异,得到断裂带的滑动速率。这12条断裂/盆地为:银川地堑、吉兰泰盆地、河套盆地、包头-呼和浩特盆地、大同盆地、忻定盆地、太原盆地、临汾盆地、渭河盆地、六盘山断裂以及罗山断裂。这12条断裂涵盖了鄂尔多斯块体周围的主要活动构造单元,在每条跨越盆地的速度场剖面上,我们尽可能估计包围盆地两侧的断裂的滑动速率。但是由于盆地内部GPS测站稀疏,并且断裂的滑动速率相对微弱,仅少数盆地能分辨出次级断层的运动学特征。如大同盆地。

3.

图3相对于鄂尔多斯块体的GPS水平速度场,误差椭圆代表95%的置信空间。棕色实线为活动断裂。黑色矩形框表示横跨断裂带的GPS速度剖面。估计的滑动速率采用蓝色数字和红色数字分别表示垂直于断层分量(拉张为正)和平行于断层分量(左旋为正)的滑动速率。

4. 项目测定的滑动速率与地质学结果比较。鄂尔多斯块体周围的断裂带的地质学滑动速率仅给出了运动学一级特征,没有细化至断层的不同分段,因而结果并不完备。这些结果主要集中在历史上曾发生过M7-8级地震的少数区域。GPS十余年尺度的平均滑动速率与地质学的结果在个别断层上比较一致,但有的断层滑动速率则差异甚大,如构成临汾盆地的霍山断裂。地质学结果大致比GPS现今测定的结果要高。其差异的原因可能是由于地质学结果的测定误差,或跨越的地震周期比较短所致。

5. 山西地堑北部拉张速率的应力分配。山西地堑北部的雁裂形拉张是鄂尔多斯块体现今地壳运动的主要特征,但拉张的速率存在争议。项目基于密集的GPS观测资料,厘清了该区域拉张速率。研究结果认为山西北部的拉张主要由大同盆地和岱海盆地共同作用,总体的拉张速率仅~2mm/a。山西地堑中段的地震复发周期。山西地堑的右旋剪切速率仅1.0 mm/a,非常微弱。而历史上临汾盆地曾发生过M8级地震。根据GPS测定的滑动速率结果以及临汾霍山地震的同震位移,初步估计了该区域的地震复发周期。

三、应用效益及前景

项目产出的区域GPS运动场图像及数值结果已经通过论文附件公开发表,为该区域的深入分析贡献了数据资源。项目研究成果应用已经于中国地震局华北地区地震危险性的判定工作中。