2015年尼泊尔地震GPS同震形变及不均匀介质破裂模型

一、成果概况

2015年尼泊尔爆发Mw7.9地震和Mw7.3级余震,GPS、InSAR监测到震源区及周边大范围同震形变。我们以国内外的GPS和InSAR同震形变为约束,考虑喜马拉雅断裂带岩石圈垂向分层和横向差异的影响,反演主喜马拉雅逆冲断裂在这次主震和余震中破裂面形状和滑动分布。结果显示,主震从USGS确定的震中位置向东偏南延伸100 km以上,破裂地面迹线与主前缘逆冲断裂迹线基本一致。破裂面倾角约7~11°,大部分破裂集中在深度8~20 km,同余震分布深度一致。主震最大滑动量约6.0~6.6 m,位于14 km深处。余震破裂集中在震中附近30 km范围内,填补了主震东部破裂空区,最大滑动约3.6~4.6 m,位于13km深。深度20 km以下基本没有破裂。地壳介质不均匀性对破裂滑动分布的影响较大,不均匀介质模型的观测值不符值比各向同性弹性半空间模型降低10%以上。本文地震破裂模型特征与地震反射剖面、以及根据震间期大地测量数据反演的喜马拉雅深部蠕滑剖面极其相似。跨喜马拉雅断裂剖面的震间形变量与地震破裂滑移量直接相关。以此推算,尼泊尔中部大震原地复发周期在300年以上。

图1尼泊尔地震构造背景与2015年Mw7.9和Mw7.3地震同震形变场

沙滩球:2015年尼泊尔地震序列的震源机制解;灰色五角星:历史大震;灰色点:历史地震;箭头:GPS同震位移矢量;彩色点:InSAR降采样点的LOS形变值;红色矩形框:Mw7.3余震InSAR覆盖区域;左下角彩色点:余震InSAR降采样点的LOS形变值;红细线:喜马拉雅主前缘逆冲断裂;黑细线:断裂;左下角插图是Mw7.3余震同震形变场.

图2高频GPS站NS向动态形变波形.曲线左侧为测站代码,右侧数字为震中距,单位:km.

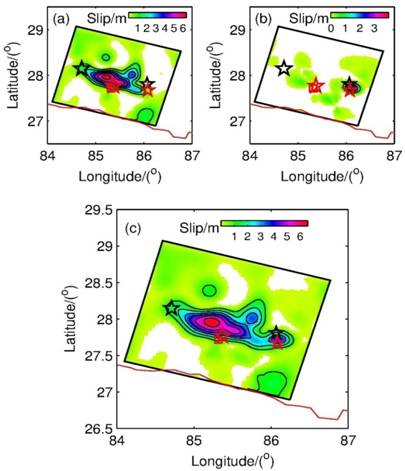

图3Mw7.9主震和Mw7.3余震在弹性分层和横向差异地壳中的同震滑动分布模型

(a)Mw7.9主震滑动分布(b)Mw7.3余震滑动分布(c)总滑动分布

黑五角星:USGS震中;红五角星:GCMT震中;滑动量等值线:1~6m;小红方框:加德满都;红曲线:喜马拉雅主前缘逆冲断裂

图4尼泊尔地震破裂剖面、库仑应力变化、INDEPTH剖面

(a)垂直于断裂方向的震间GPS水平速度剖面图.红色小圈:垂直于断裂方向的GPS点水平速度;蓝色曲线:震间速度模型曲线.(b)垂直于断裂方向的破裂剖面图.MFT:主前缘逆冲断裂;MBT:主边界逆冲断裂;MCT:主中央逆冲断裂;STD:藏南拆离层;从MFT往北延伸的黑线:本文断裂剖面;其下方和左侧的曲线:沿剖面的主震和余震总的最大滑动量;下方绿色的五角星:USGS震中;上方黄色的五角星:GCMT震中;下方品红色五角星:USGS定位的Mw7.3余震;库仑应力是Mw7.9主震引起的库仑应力,计算深度:10km,接收断层走向285°,倾角9°,滑动角90°,摩擦系数0.8

二、主要创新点

1、本成果分别给出了2015年尼泊尔主震和余震的破裂滑动分布模型。美国地质调查局(USGS)以及Global CMT等给出主震和余震的震源机制解。根据地震波或者形变资料的研究结果,一般给出主震的破裂滑动分布结果。比如,张勇等(2015)基于USGS的震源机制解,主要利用地震波数据反演Mw7.9地震破裂过程,破裂以逆冲为主,最大滑动量在3.2~5.2m间。地震波数据一般位于远场或者中远场,以此约束获得的地震破裂位置、几何形状和滑动分布的空间分辨率较低,破裂子断层长度一般在十几到二十公里。单新建等(2015)基于InSAR和尼泊尔境内GPS数据,假设弹性半空间的地球模型,获得Mw7.9主震更为精细的破裂滑动分布。这些模型一般仅给出Mw7.9主震滑动分布结果,缺少最大余震的破裂分布信息。

2、当前的研究成果一般没有考虑地壳横向介质差异的影响。而喜马拉雅断裂带岩石圈垂向分层和横向物质差异显著,会对研究结果产生显著影响。本成果考虑了喜马拉雅断裂带岩石圈介质垂向分层和横向差异的影响,获得更为接近实际情况的结果。

三、应用效益及前景

2015年尼泊尔地震引起的GPS同震形变及破裂模型,为2015年藏南及中国其他地区的地震危险性评估提供参考,为估算地震复发周期、地震库仑应力影响、震后形变影响提供约束,也为青藏高原地球动力学研究提供宝贵的资料。在2016年度全国地震会商上也发挥了参考作用。