2008年汶川地震近场三维形变精密测定和同震位错模型研究

一、成果概况

2008年5月12日四川汶川突发Ms8.0级特大地震,地震直接导致大量房屋倒塌,近八万人死亡,同时造成巨大经济损失,举世震惊。

汶川地震后中国地震局地震研究所立即动员,组织所属有关部门开展地震应急监测,以“中国地壳运动监测网络”和国家大地控制点为基础,在近震区龙门山断裂带周边以及川西、陕南、甘南和滇北等重点区域开展GPS测量,获得宝贵基础数据。此后三年间,协同地震、测绘系统有关单位陆续开展密集GPS监测和精密水准测量等,汇集到大量形变监测网、精密水准网、天文大地网、工程控制网等震前基础数据和震后复测资料,获得建国以来中国大陆地区最完整、最精确的地震变形监测数据,同时也是一个世纪以来全球8级大震同震位移观测最详实的一次。

中国地震局地震研究所科研人员以高质量的汶川地震震时形变有关的大量第一手资料为基础,重点围绕汶川地震,开展了区域地壳变形、龙门山构造带断层活动、特大地震震源机制及其复发规律等方面的研究工作,并以此推动了国家GPS大地控制网与地震变形监测的有机结合,充分发挥国家基础测绘资料的潜在科研价值。

该成果主要科学意义体现在:

(1)用GPS、精密水准等多种手段(图1)对建国以来最大灾害性地震变形过程展开全面、系统监测,整体规模、持续时间、技术水平、综合集成、成果质量等方面国内前所未有,为大震应急监测和科学考察提供了良好示范。

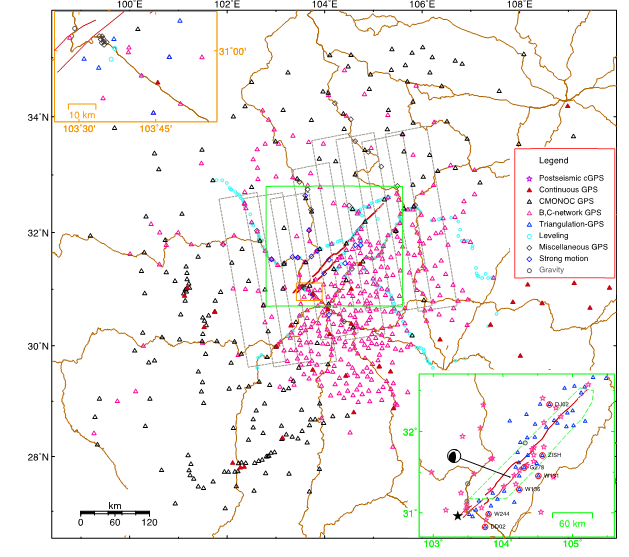

图1汶川地震变形监测站点分布

图中包括各类GPS流动观测站,主图显示水准点,连续运行GPS基准站, 网络工程GPS,国家GPS控制点及强震台,黑色虚线表示InSAR干涉图幅,红色实线代表发震断裂的地表破裂轨迹,灰色实线代表公路。绿色框图显示天文大地点,震后临时设立GPS连续站,重力测站,及SAR样点覆盖范围(绿色虚线)。 插图放大显示映秀,紫坪铺,郫县等测站部分.

(2)在国内外适时公布了高精度、高分辨率的近场三维同震形变场实测结果,以数据覆盖范围、密度、数量和内涵等全面衡量,在全球大地震同震位移观测中名列前茅。在大陆强震变形监测中独树一帜,得到国内外广泛关注和积极评价。

(3)以论文为代表的科研成果发表在国内外权威杂志(最高SCI影响因子10.4),为后期科研工作提供了基础数据和观测结果,这一系列论文在地学研究中发挥了显著作用,是基础测绘推动防震减灾事业发展的重要标志。

二、主要创新点

独特的构造背景(半个世纪以来大陆逆冲型特大地震稀缺),使得汶川地震已成为大陆动力学的研究热点,依据本项目观测成果开展的研究,丰富了对大陆强震成因、机理与预测的认识,增强了我国基础研究的国际影响力,为今后地震应急监测和科学考察起到良好示范作用。

(一)本研究成果实现特大地震同震变形监测数据处理与信息集成两大技术创新:

1、数据处理: 发展了“多手段融合”识别大震同震位移信号的重要思想。

(1)提出天文大地网与高精度空间大地网联合计算地震同震位移的实现方法,国内首次实现天文大地、精密水准与GPS观测协同近距离监测深大断裂地震破裂形态,为空间观测时代利用我国密集天文大地网研究地震活动开辟了新途径。

(2)发展了融合空间遥感与地面变形资料约束断层几何与运动参数的方法,该实用算法充分发挥了地面观测的基准作用,有效削弱了多轨遥感数据间系统偏差,达到了改善地面观测密度、提高破裂模型空间分辨率的目的。

(3)首次采用GPS高频采样、单历元动态精密定位技术,近距离测定特大地震震时破裂过程,提出与强震仪数据融合、提高GPS动态监测强地面运动可靠性的实用算法,为强震GPS动态监测与灾害预警奠定了技术基础(图2)。

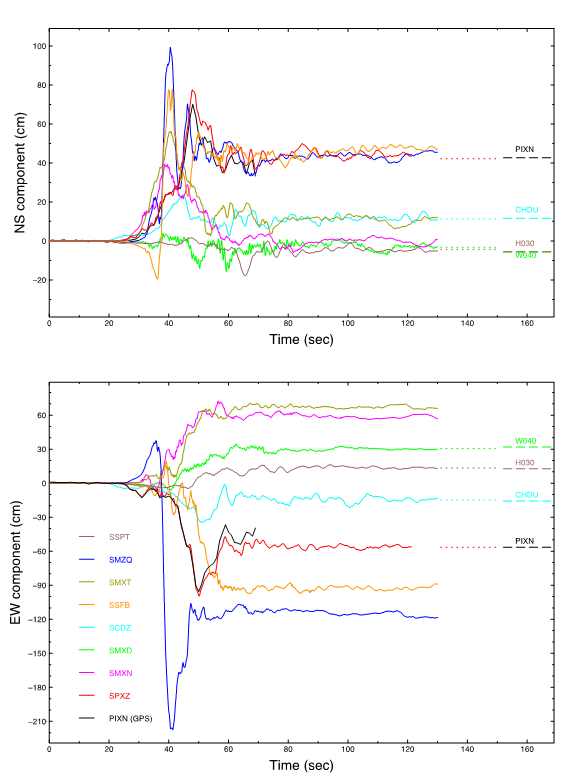

图2汶川地震近场台站强震动图及静态位移

不同彩色曲线表示震区部分强震台/郫县GPS站(黑色)高频动态位移时间序列,虚线表示相应的强震台静态位移,破折线为同址GPS位移。上图为南北分量,下图为东西分量。

2、信息集成:2008年汶川地震近场三维形变精密测定是内陆特大地震地表变形状况的一次完整科考记录(图3、图4),具体体现在如下三方面:

(1)在资料规模上,仅次于2011年日本宫城大地震。

与国内以往观测比,汶川地震观测规模最宏大、覆盖最完整、站点密度最高,大大超越了1976年唐山大地震(Ms7.8,163个水准点和18个天文大地点)、上世纪60-80年代几次灾害性地震(邢台、通海、炉霍、海城、龙陵、耿马)、2001年昆仑山大地震(Ms 8.1,34个GPS测站和50个水准点)、1999年台湾集集地震(Mw7.6,285个GPS测站)等形变观测规模。

与国外大震比,汶川地震观测规模位居前列。如美国1992年加州Landers (Mw 7.3)、1999年土耳其Izmit (Mw7.5)地震、1999年加州Hector Mine (Mw7.1)地震,测站数均不超过100个;美国阿拉斯加(Mw7.9)地震有232个GPS测站资料、2004年印尼(Mw9.2)地震测站为142个、2010年智利(Mw 8.8)地震测站126个,均小于汶川地震。迄今,只有2011年日本(Mw 9.0)地震1232个GPS测站,在规模上优于汶川地震。

(2 )在资料的完整性上,优于所有特大地震。

汶川地震观测总体范围接近700×700 km,覆盖了整个震区范围,断层上、下盘靠近地表破裂带两侧(60 km)的地面观测与InSAR数据完整,分布优于任何近海板块俯冲带地震(如日本、苏门答腊、智利地震等)。而在大陆地震中,也只有台湾集集地震以及几次大陆走滑地震相对资料较完整(集集地震断层上盘缺少InSAR资料),阿拉斯加、昆仑山地震,以及2001年印度布吉(Mw7.6)和2005年克什米尔(Mw7.5)地震观测的完整性相对较差。

10个近场固定台站高频GPS数据是汶川地震观测完整性的另一个特点,这也是亚洲大陆首次记录到7级以上地震的近场真实强地面运动过程。同级别大陆地震中,仅有阿拉斯加地震有2个近场台站获取到1Hz动态观测数据。

(3)在资料的变形分辨率上,达到同类观测的最高水准。

汶川地震观测GPS、天文大地点、水准点在成都平原一带为10-20 km,龙门山地区大约30-40 km,川西高原约为60-80 km。地表断层60 km内的GPS测站102个,精密水准48个。在所有大震观测中,仅集集地震与汶川地震的分辨率相当。日本地震只在岛内具有很高密度GPS测站分布,但靠近海沟极震区的测站仅有5个,而苏门答腊地震等近海沟无任何测站观测。

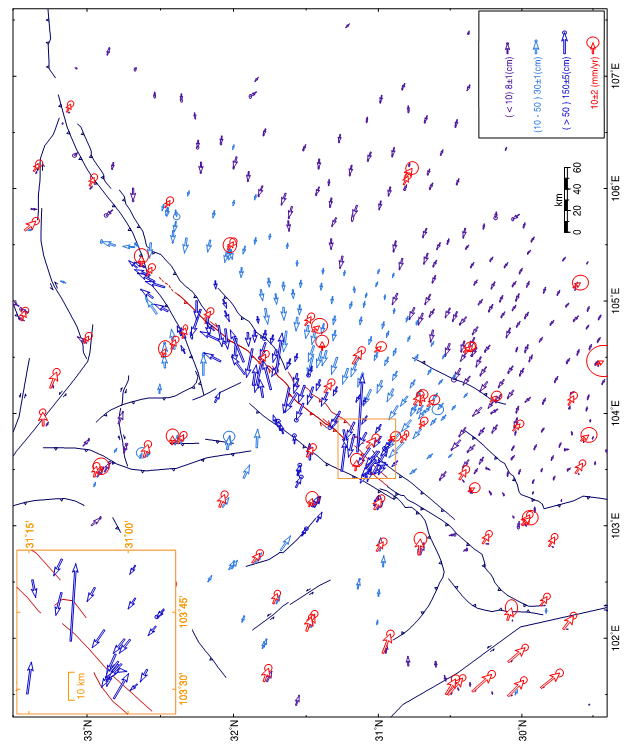

图3汶川地震水平同震变形场

图以不同颜色,不同比例尺箭头显示同震水平位移(黑色和蓝色箭头)和震间位移场(红色箭头),红色实线代表发震断裂的地表破裂轨迹,蓝色实线代表活动断层,插图放大显示映秀,紫坪铺,郫县等地GPS位移。

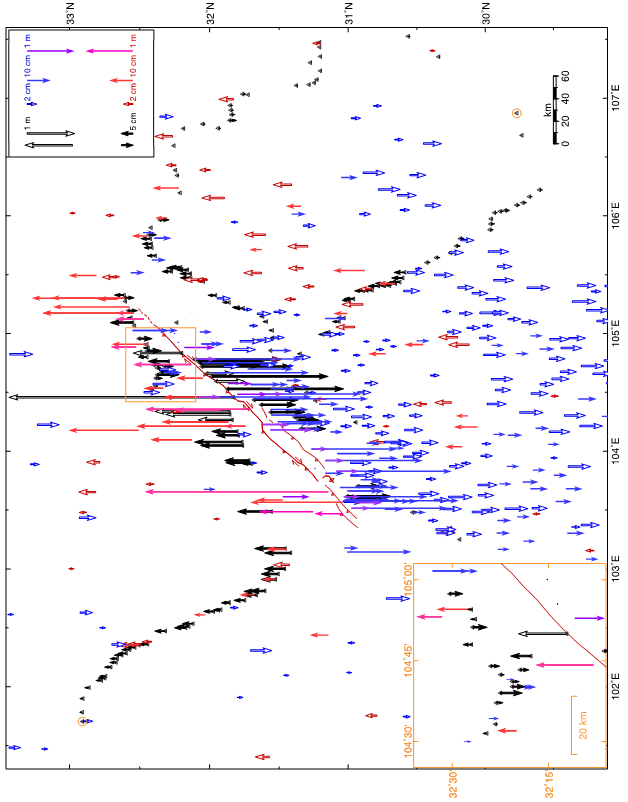

图4汶川地震垂直同震变形场

图以不同颜色,不同比例尺箭头显示GPS/水准点/重力点同震隆升与沉降位移,插图放大显示南坝地区精密水准与GPS垂直位移。

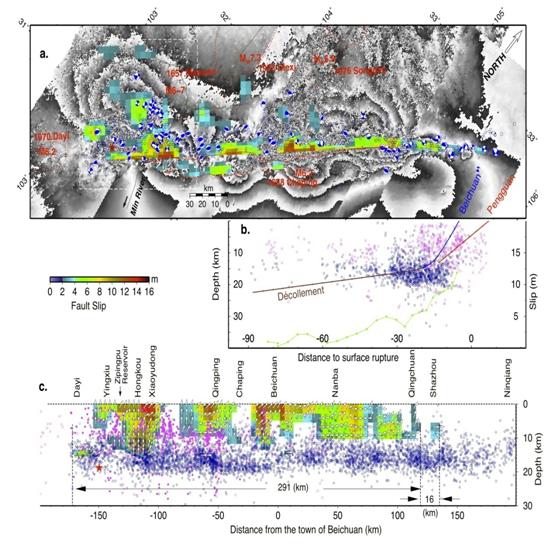

(二)利用密集地表GPS观测,基于弹性半空间位错理论,反演汶川特大地震破裂面几何特征和滑动参数,着重分析龙门山脆性上地壳与韧性中地壳间滑脱层的同震破裂状况,对龙门山构造隆升机制研究有所裨益(图5、图6),标志性成果总结如下:

(1)龙门山断裂带存在浅角度的滑脱断层,汶川地震最大破裂发生在断层面最浅部,表明特大地震形成是此前多次(6-7级)中强地震剩余能量集中释放的结果;

(2)汶川特大地震导致龙门山下部宽约60-80km的滑脱断层发生2-6m的位错,并导致青藏高原向四川盆地逆冲推覆,挤压缩短逐步抬高龙门山;该结论提供了青藏高原挤压隆升的大地测量学证据,否定了国外学者提出的“下地壳膨胀上隆导致龙门山构造抬升”的观点。

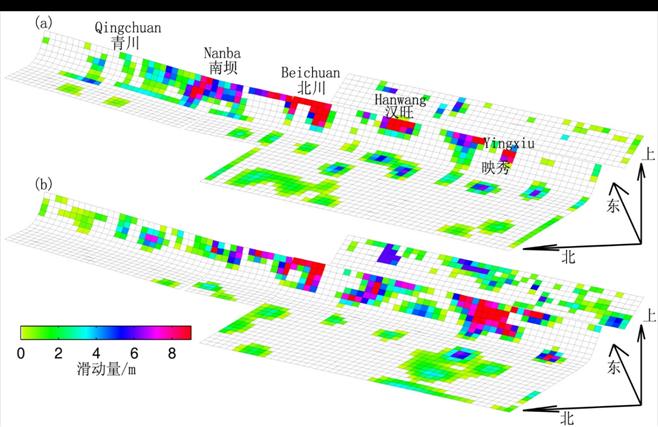

图5汶川特大地震同震滑动分布模型

(a:走滑 b:倾滑)

图6 联合反演模型及其与地表位移、余震分布的关系

三、应用效益及前景

本项目部分研究成果作为国务院新闻办2008年9月3日国家测绘局、中国地震局联合新闻发布会(http://www.scio.gov.cn/)核心科学内容,为公众所知晓,是震害评估、灾后重建、科普教育的基础资料。

该成果有力支持国内外学者开展基础与应用研究,推动地震科学领域国际合作与交流。据不完全统计,有66家科研、教育、政府机构155位科研人员223人次直接处理观测资料或引用GPS测站位移测定结果以及水准点位移值开展对比、分析、模拟研究,在26家国内外学术期刊发表论文。

主要引用机构及单位包括:中国地震局系统、国家测绘地理信息局系统及中国科学院系统的主要地学研究单位,美国加州大学洛杉矶分校、香港理工大学、台湾大学、武汉大学、北京大学等国内高校,圣地亚哥分校、伯克利分校、得克萨斯大学、阿拉斯加大学、密西根大学、美国地质调查局、日本东京大学、京都大学、德国地学研究中心、韩国天文与空间研究所,俄罗斯日地空间研究所等国际地学科研机构;

引用成果的研究论文发表在:Bull.Seismol.Soc.Am.,J.Geophys.Res., Geophys.Res.Lett., Tectonophysics, Geophys.J.Int., Annu.Rev.EarthPlant. Sci, Earth Planets Space , Nature Geosci., J.Asian Earth Sci.Int.J.Remote Sens, Int.J.Appl.Earth Obs., Earthq.Sci.,地球物理学报,地震学报,测绘学报,大地测量与地球动力学,武汉大学学报,中国科学,科学通报等期刊。

该研究成果为灾后恢复重建提供科学依据和技术支撑:

(1)明确了与地震有关的科学结论,通过近距离、直接观测,对地震引起地理环境变化和地震烈度分布等有了全面、客观评估与科学的认识;

(2)掌握了震区及周边地形变化的详实数据,通过大量收集、整理各类第一手资料,探索地震机理、蕴育规律及其地震引发的自然现象有了充要条件;

(3)修正了大地基准,通过对震区大地控制点坐标改正,为恢复重建设立的精准地标服务,奠定坚实基础。